Часть 26. Английский язык

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Якуб Заир-Бек

Якуб Заир-Бек

Далёкое - близкое

Вспоминая своё

детство...

Регистрационный номер публикации 1083

Дата публикации: 02.05.2025

Как я уже рассказывал в 5-й части этих очерков о моём детстве, мы учили в школе английский язык, начиная с первого класса, правда, изучали его только желающие, т.е. это было добровольным делом. Для этого специально приглашали учительницу, которая занималась с нами два-три раза в неделю после основных уроков. Так что на протяжении первого-четвёртого классов мы не всегда регулярно, но занимались языком. Так как учебников или пособий по английскому для младших классов тогда ещё не было, поэтому мы учились по учебнику для 5-го класса.

Учебник английского языка для 5-го класса

В приложениях к нему, а также к учебникам для старших классов, были помещены различные стихи и песни, как народные английские, так и советские, но переведенные на английский язык, а также симпатичные детские рассказики из английских учебников. Запомнились, например, несколько куплетов песни Жака Паганеля об отважном капитане из кинофильма „Дети капитана Гранта“:

Once there lived a captain Brave

He had crossed each ocean wave

And he was on many lands on his way

Fifteen times he was to sink

Shark could catch him in a blink

But he never, he had never given a wink!

и далее:

Captain Brave, сaptain Brave, give a smile, Sir

For a smile is like a flag of a ship

Captain Brave, сaptain Brave, cheer up for

Only a stout man can capture seas and shores.

Н.Черкасов в роли Паганеля, фильм «Дети капитана Гранта», 1936 г.

Возможно, с „сheer up for” я что-то напутал, и там были другие слова. Так как этот текст помнят сейчас, вероятно, не так уж много людей, а автор перевода наверняка уже давно ушёл из жизни, то меня не осудят. Но перевод, по-моему, неплохой, сохранено и содержание, и стихотворный размер текста Лебедева-Кумача. А оригинальные детские рассказики были просто замечательными: короткие, смешные, с типично английским юмором. Некоторые из них я запомнил. Привожу их по памяти уже в переводе на русский.

Учитель попросил школьников написать короткое сочинение о том, как проходил недавний футбольный матч между командами их городка и соседнего. Все ученики углубились в работу, а один мальчик, написав всего несколько слов, отложил тетрадь в сторону. Подходит учитель, берёт тетрадь и читает: „Rain, no game“ («Был дождь, игра не состоялась»).

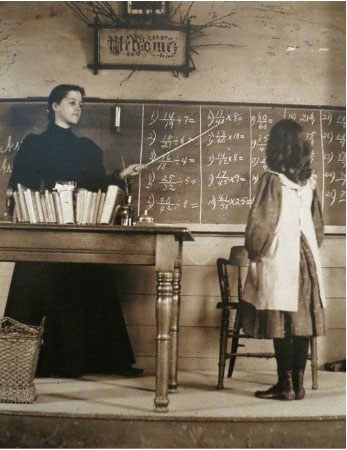

В английской школе учитель объяснял детям дроби: - Том, если я разрежу бифштекс на две части, что получится? - Две половинки, сэр! - Правильно! Джеки, а ещё пополам? - Четыре четверти, сэр! - Хорошо! Майкл, а ещё? - Восемь восьмых, сэр! - А ещё пополам? - Все: завтрак в нашей школе, господин учитель!

В английской школе изучают дроби, старинная фотография

Ночь, гроза, сильный дождь, путник заблудился и не может найти дорогу в ближайшую деревню. Вдруг он видит столб, на верху которого табличка с какой-то надписью, но разобрать издалека, что на ней написано, невозможно. Тогда путник в надежде, что это указатель к деревне, с трудом залезает на столб и читает: «Caution: painted!» («Осторожно: окрашено!»).

Когда мы окончили 8-й класс, наша учительница английского Эмилия Тимофеевна Зайченко, которую мы любили, ушла в декретный отпуск. Вообще нам „везло“ на беременности наших „англичанок“. За все годы учёбы в школе у нас сменилось по этой причине до полудюжины „училок“.

Эмилия Тимофеевна Зайченко, учитель английского языка

Итак, наша Эмма ушла в декрет, а к нам в класс в сентябре 1953 года, уже в 9-м классе, пришёл невзрачный мужичок, который сразу же нам не понравился. Он рассказал, что во время войны был военным переводчиком, ранен и у него в голове до сих пор находится осколок. Поскольку после „холодного лета 53-го“ и бериевской амнистии уголовников слово „амнистированный“ было синонимом чего-то отрицательного, этот учитель сразу же получил у нас презрительную кличку „амнистированный осколок“. Его имя-отчество забылось, память его просто отторгла, а, вот, прозвище осталось на всю жизнь. Был он, конечно, каким-то убогим и на вид казался безобидным. Но всё было не так просто. Он любил поиздеваться над учениками, подлавливал тех, кто не выучил урок, например, того, кого он вызывал вчера, он вызывал и сегодня, ставил двойки направо и налево. Мы его ненавидели и мстили, как могли: и кнопки на стул клали, и сухой гриб-трутовик в шкафу поджигали, и мычали, и стреляли из трубочек жёваной бумагой, и многое другое. Жестокость? Да! Но таков был наш ответ на его издевательства... Ушёл он из школы после того, как на одном из уроков наш одноклассник Венгеров сказал ему с «блатным» акцентом: „Если ты, гад, не зачеркнёшь мне двойку, я тебя в срэду прирэжу!“ Учителю стало плохо, и его увезла „скорая“, после чего в школу он уже не вернулся. После его бегства у нас почти два месяца вообще не было уроков английского, а потом директор Семён Демьянович срочно пригласил опытного преподавателя из Университета, чтобы тот буквально поднатаскал нас к экзамену, оценка за который шла в аттестат зрелости. Кстати, Венгерова вскоре отчислили из школы за этот поступок и вообще за плохое поведение, перевели в какую-то другую школу. Примерно тогда же перевели в другие классы, но нашей же школы, „героев“, попавшихся на краже и перепродаже книг.

В последнее время в различных СМИ и в интернет-пространстве идёт бесконечная дискуссия о том, было ли хорошим среднее образование в СССР, сравнивая его с современным, а также с зарубежными образцами. Этим спорам нет конца, и я не хотел бы превращать это эссе в дискуссию на эту тему. Выскажу лишь своё личное мнение по поводу обучения иностранным языкам в советской школе на основе личного опыта, присоединив к этому результаты практического использования английского языка на базе знаний и навыков, полученных в школе. Смею утверждать, что, не беря во внимание спецшколы с углубленным изучением языков или некоторые элитные школы в Москве или в Ленинграде, среднестатистическая советская школа учила иностранным языкам, в отличие от других дисциплин, плохо. И это вовсе не из-за низкого профессионального уровня педагогов, а как результат реализации самой школьной программы, которой фактически не было предусмотрено, чтобы выпускник школы мог бы свободно общаться на иностранном языке или хотя бы понимать устную речь на бытовом уровне. «Читаю и перевожу со словарём» - это был максимум. Конечно, сказывалось и наличие «железного занавеса», и отсутствие доступа к оригинальным учебникам и возможности общаться с носителями языка, и многое другое. Однако в тех семьях, где была материальная возможность и желание предоставить своим детям дополнительные занятия по языку, как правило, достигались хорошие результаты. В качестве примера приведу уже не раз упомянутого в этих воспоминаниях моего одноклассника Вадика Хельбина. Он рос в достаточно обеспеченной семье (его отец был замдиректора Харьковского завода шампанских вин), и его родители много лет приглашали учителей английского языка для занятий со своим сыном. В нашем классе Вадик был знатоком English №1. В студенческие годы он каждое лето ездил на отдых в Ялту, где всегда искал знакомства с англоязычными туристами, осваивая в общении с ними навыки разговорного языка. Результат оказался замечательным.

Вадик (Владимир) Хельбин

Когда в середине 1970-х гг. уже упомянутый ранее Валера Машкин стал собираться на ПМЖ в Штаты, то ему нужен был хороший учитель английского и он, естественно, пришёл к уже «легендарному» Вадику Хельбину в институт «Южгипрошахт». Но Вадик, хотя он весьма активно занимался репетиторством и очень хорошо этим зарабатывал, никогда не брал себе в ученики своих знакомых или детей знакомых. Хельбин отказал и Валере, но Машкин был поражён уровнем знаний Вадика, его произношением и т.п. Он сказал: “Вадик, какой у тебя вокабуляр!” Это мне рассказывал сам Хельбин, он тогда частенько захаживал к нам с Риммой в гости.

Валерий Машкин

У меня несколько другой опыт. Уже работая над кандидатской диссертацией, я столкнулся с проблемой предстоящей сдачи экзамена по английскому языку для так называемого «кандидатского минимума». Ознакомившись с программой, я понял, что такой экзамен мне на хорошую оценку не преодолеть: язык, без применения, уже забылся. Тогда я пошёл учиться на двухгодичные вечерние курсы английского языка. Вели занятия на этих курсах высококвалифицированные преподаватели факультета иностранных языков Университета. По сравнению со школой и Политехническим институтом это было «небо и земля».

Якуб Заир-Бек

Наши учителя широко использовали «технические средства обучения» - магнитофон, кинопроектор, специальные плакаты, игровые карточки, ролевые игры и проч. Занятия были очень интенсивными, нас заставляли говорить, говорить и говорить — по парам, маленькими группами, всем классом, многое записывалось на магнитофон, а потом шёл разбор ошибок. Также нас учили слушать и понимать на слух произведения классиков английской литературы. Конечно, не забывали и о грамматике, и о пополнении запаса слов, и об орфографии. Уже через год с небольшим таких занятий я на «пятёрку» сдал «кандминимум».

А когда в 1995 году я переехал на ПМЖ в Германию, не зная практически немецкого языка, то мой английский, уже вновь значительно забытый к тому времени, мне, тем не менее, очень пригодился в разговорах с чиновниками в различных учреждениях, с врачами и просто в быту. Почти год, пока осваивал основы немецкого, мой английский был «палочкой-выручалочкой» для меня, моей супруги и для её престарелых родителей.

Часть 27. Последние каникулы

Завершились экзамены за 9-й класс, и я, уже по традиции, поехал к бабушке в Ленинград, на свои последние в жизни летние школьные каникулы. В Доме ветеранов сцены (ДВС) на Петровском острове, где жила бабушка, многое за прошедший год изменилось: почти вся территория превратилась в большую стройку - возводились новые корпуса ДВС, так как в двух старых корпусах уже не было мест для поселения новых ветеранов сцены, желающих жить в этом «оазисе тишины и покоя». Но, главное, уже не было моего любимого дедушки Яши, всегда весёлого, остроумного, прекрасного рассказчика, неплохого художника, который уделял мне так много внимания, и с ним всегда было очень интересно. Как я уже рассказывал, он умер летом 1953 года от тяжелого онкологического заболевания. Моя бабушка, Татьяна Борисовна Рамина, была совсем другой: строгая, иногда даже излишне, пресекающая любые детские шалости. Впрочем, какие шалости могли быть у меня в 1954 году? Мне же уже было почти 16 лет, вполне «солидный» возраст. У этой маленькой хрупкой старушки был «железный» характер.

Татьяна Борисовна Рамина, моя бабушка

К тому же бабушка была постоянно занята: она на общественных началах заведовала огромной библиотекой ДВС, в которой было более 20 тысяч томов, так что меня она особо и не опекала. Конечно, я был всегда сытно и вкусно накормлен и у меня была чистая одежда. Я был уже достаточно взрослым, поэтому сам распоряжался своим временем. Забегая немного вперед, отмечу, что ещё многие годы, пока были силы, она продолжала работу в библиотеке ДВС. За самоотверженный труд и большую общественную работу бабушку в 1959 г. наградили медалью «В память 250-летия Ленинграда», и она очень гордилась этой правительственной наградой.

Т.Б. Рамина на собрании, посвященном годовщине со дня рождения М.Г.Савиной

Как уже рассказывал, за то время, что я регулярно, каждый год, приезжал в ДВС на летние каникулы, у меня там появились друзья-товарищи, ровесники и чуть постарше, - дети служащих, внуки ветеранов. С ними вместе я проводил много времени: мы катались на лодке по Малой Невке, удили рыбу, играли в разные игры, читали интересные книги в «бабушкиной» библиотеке. Не забывал я и о футболе, посетив в то лето все футбольные матчи чемпионата СССР, проводимые на стадионе им. Кирова.

«Мы на лодочке катались...», Ленинград, 1954 г.

«Футбол всем возрастам покорный», ДВС, Ленинград, 1953 г.

А ещё у меня был верный четвероногий друг, спаниель Миги, который всегда терпеливо ждал моего возвращения, а когда я приезжал в Ленинград и только появлялся в корридоре ДВС, то он начинал прыгать на дверь и скулить, а, вырвавшись на «свободу», бросался ко мне со всех своих мохнатых лап, облизывал моё лицо и радостно повизгивал.

Мой четвероногий друг Миги, Ленинград, 1954 г.

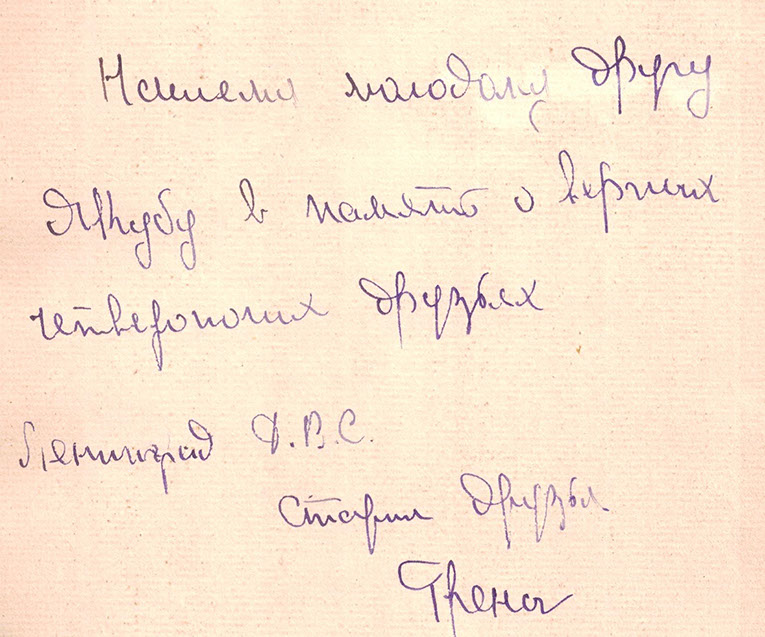

Уже после моего возвращения домой, хозяйка Миги, Мария Константиновна Грен, прислала мне прекрасно изданный в ГДР альбом о породах собак с чудесными цветными и чёрно-белыми фотографиями, сделав на ней очень теплую дарственную надпись. Как воспоминание о прекрасных днях, проведённых в Ленинграде, и о своем четвероногом друге, я привез эту книгу с собой в Германию.

Дарственная надпись на альбоме

Я много «путешествовал» в то лето по Ленинграду, уже неплохо знал город, его достопримечательности, маршруты общественного транспорта, посещал музеи и выставки. Кстати, в 1954 г. метро в Ленинграде ещё не было, оно было открыто лишь на следующий год, в ноябре 1955 года, так что до центра приходилось добираться трамваем или троллейбусом довольно долго, почти час, но времени у меня всегда было достаточно. Был у меня и «заветный» адресок в центре города — Невский проспект, 58, недалеко от Аничкова моста. Там, в полуподвальном помещении, куда вели три ступеньки, располагался небольшой и уютный филателистический магазинчик, в котором я иногда покупал советские марки довоенных выпусков, пополняя свою коллекцию. Проблема была в том, что денег на это у меня почти не было. Но однажды мне сильно повезло: на конечной остановке троллейбуса №7 я нашёл, среди каких-то бумажек и использованных троллейбусных билетов, свернутую в тугую трубочку 25-рублёвую купюру. Вот, тогда это был праздник для юного коллекционера!

Рассказывая о своих последних ленинградских каникулах, нельзя обойти вниманием ту женщину, которая основала в городе на Неве Дом ветеранов сцены, носящий ныне её имя. В этом доме в разное время провели свои последние годы многие представители актерской профессии, в том числе пятеро из актерской династии Либаковых, т.е. мои родственники, получив там, как и мечтала основательница Дома, «покой и нежное, бережное отношение за свой труд». Речь пойдёт о великой русской актрисе Марии Гавриловне Савиной, много лет прослужившей на сцене петербургского Императорского Александринского театра и носящей почётное звание «Заслуженная артистка Императорских театров».

Мария Гавриловна Савина

Дочь провинциальных актеров Подраменцовых (по сцене — Стремляновы), Мария родилась в Каменец-Подольске, училась в одесской гимназии. Актерская биография Савиной началась очень рано: в 1869 году, в неполные 16 лет, она дебютировала в Минске, в пьесе «Бедовая бабушка». В свой первый бенефис, в том же году, Мария исполнила роль Полиньки в пьесе «Доходное место» А.Н.Островского, после чего играла на провинциальной сцене. Тоненькая, очаровательная Савина играла наивных, обаятельных молодых девушек и имела огромный успех не только у почтенной публики, но и терпела ухаживания богатых поклонников, подвыпивших купцов, которые лезли к ней с назойливыми приставаниями. Уже позже она значительно расширила свой сценический диапазон, но пять лет в провинции стали временем творческого становления молодой актрисы, труднейшего поиска своего сценического лица, а также ожесточённой борьбы за свое человеческое достоинство, мало ценившееся в той среде. Бóльшую часть своих мемуаров «Горести и скитания» (восемь глав из четырнадцати) она посвятила описанию тяжёлой жизни российского актера в провинции. Будучи председателем совета Российского театрального общества (РТО), некоторое время она даже опекала начинающую актрису юную Таню Орлову, мою будущую бабушку, называла ее «маленькая Орлова», а Таня просто боготворила Савину. Актеров со звучной фамилией Орлов или Орлова в то время было много, иногда это были настоящие фамилии, иногда — псевдонимы, но когда появилась «очередная» Орлова, кто-то из антрепренёров настоятельно посоветовал Тане взять себе псевдоним. И она придумала его — Рамина, что было похоже по звучанию на «Савина», а корень «рама» был взят от девичьей фамилии Савиной — Подраменцова: «подрамник» и «рама». А на театральных афишах появилось новое имя - Татьяна Рамина.

Таня Орлова (Рамина) в юности, Киев

За Марией Гавриловной укрепилась слава петербургской Сары Бернар, её называли "богиня русской сцены". Она проявила большую активность в создании РТО, работая вначале секретарём, а затем председателем совета РТО. В 1896 году она вместе с мужем, богатым меценатом Анатолием Евграфовичем Молчановым, организовывала «Убежище для престарелых сценических деятелей», получившее впоследствии ее имя.

Анатолий Евграфович Молчанов

Первые пансионеры въехали в дом на Петровском острове Петербурга в 1897 году. Сначала это был двухэтажный деревянный дом, затем закончилось строительство каменного корпуса с церковью, а в деревянном доме открылся приют для сирот. Мария Гавриловна Савина скоропостижно скончалась в 1915 г., а через шесть лет ушёл из жизни и ее вдовец, А.Е.Молчанов. Могила супругов находится на территории ДВС, и на ней всегда лежат живые цветы — знак благодарности и признательности от живущих в этом «доме отдыха до конца жизни»...

Могила М.Г.Савиной и А.Е.Молчанова, ДВС, Ленинград (современный снимок)

Мемориальная доска на стене дома ветеранов сцены у могилы М.Г. Савиной и А.Е. Молчанова

Могила М.Г.Савиной и А.Е.Молчанова

Приезжая на каникулы в Ленинград и живя в ДВС, я иногда видел такую сцену: старушка-ветеранка, стоя у могилы Марии Гавриловны, истово крестится и что-то шепчет. А один раз я даже увидел стоящую на коленях у этой могилы ветеранку, которая кланялась до земли, благодаря Марию Гавриловну и её супруга. В те годы почти поголовного атеизма такую картину можно было увидеть не часто.

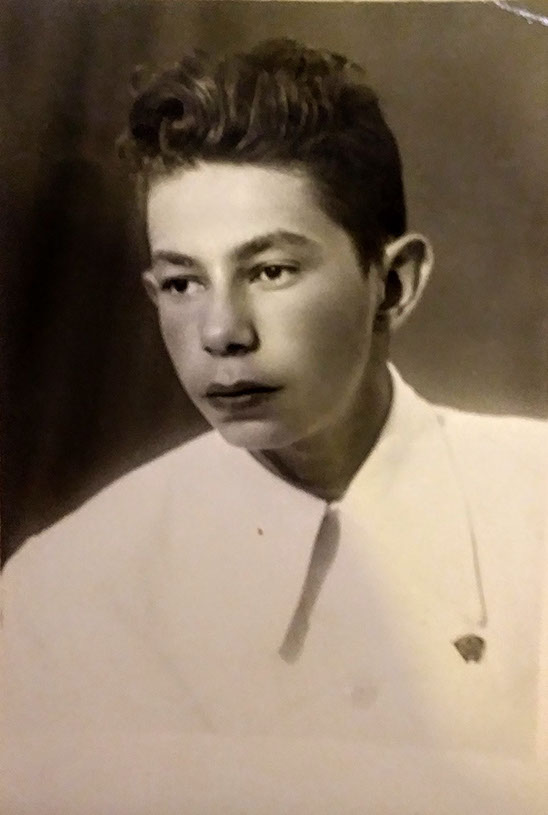

9 июля 1954 года мне исполнилось 16 лет. Чтобы вместе отпраздновать эту важную дату в моей жизни, в Ленинград, в свой отпуск, приехала моя мама. Мы вместе ходили днём в хорошее кафе на Невском, где отметили эту дату, а потом пошли в фотографию, где мне в первый раз сделали профессиональный фотопортрет.

Якуб Заир-Бек, Ленинград, 9.07.1954

Несмотря на «букет» болезней, бабушка оказалась долгожительницей: после событий лета 1954 года она прожила ещё 18 лет. Татьяна Борисовна Либакова-Рамина скончалась 22 июля 1972 г. на 94 году жизни, пережив своего мужа, Якова Марковича Любина-Либакова, почти на 20 лет. Она похоронена на Северном (Парголовском) кладбище в Петербурге, на площадке ДВС.

Часть 28. Театральные встречи и не только...

В старших классах у нас была прекрасная учительница русского языка и литературы Роза Михайловна Сорокина. Вскоре после нашего окончания школы „Роза“, как мы её называли, вышла замуж, взяла фамилию мужа и стала Шатун. О ней остались у меня и моих одноклассников самые лучшие воспоминания. Она была не только очень хорошим преподавателем, прекрасно знала русскую классическую и советскую литературу, но и прекрасным человеком — отзывчивым, добрым, толерантным. Кроме того, она взяла на себя обязанности художественного руководителя небольшого драмкружка на базе нашего класса, и мы играли под её руководством различные сценки.

Роза Михайловна Сорокина

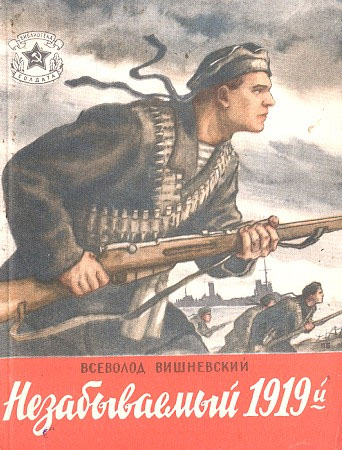

В 1953 году, в год смерти Сталина, когда мы учились в 9-м классе, Роза Михайловна поставила с нами большой отрывок из пьесы В.Вишневского "Незабываемый 1919-й", о военных и революционных подвигах товарища Сталина, о том, как вождь спас Петроград от белых банд и иностранных интервентов. По этой пьесе в своё время был даже снят фильм.

Всеволод Вишневский, "Незабываемый 1919-й"

Кстати, автор этой пьесы - тот самый Всеволод Вишневский, который написал известную пьесу „Оптимистическая трагедия“, ставшей классикой советского театра. Нет, Сталина, конечно, у нас никто не играл: наш главный артист Вадик Хельбин, наш премьер, герой-любовник, на эту роль из-за своего семитского носа не годился. Поэтому мы сыграли отрывок из «Незабываемого», в котором была массовая сцена восстания и освобождения из тюрьмы революционных матросов Балтийского флота. Мы бегали по школьной сцене в тельняшках и бескозырках с заимствованными из кабинета нашего военрука макетами винтовок в руках и орали: "Освободили! Ребята железные!! Беляки зубы обломали на них!!!" Этот мини-спектакль на школьной сцене прошел с огромным успехом, исполнителей наградили долгими аплодисментами и даже устроили овацию.

А на следующий год, когда мы учились уже в 10 классе, Роза Михайловна подумала, видимо, «а не замахнуться ли нам, на Чехова нашего, Антона Павловича?». Тут и повод подвернулся: в 1954 году отмечалось 50-летие со дня смерти А.П.Чехова.

Антон Павлович Чехов (1860-1904)

Поэтому она решила провести необычный вечер памяти великого писателя. Этот вечер особенно запал мне в душу по ряду причин: мы долго к нему готовились, Роза составила план, подобрала репертуар и исполнителей, распределила роли, сама стала режиссёром-постановшиком, попросила моего отца помочь с оформлением. Валера Фрумин сделал на вечере обширный и интересный доклад о творчестве Чехова, а Юра Кац прочитал „в образе“ и гриме известный рассказ Чехова „Дачный муж“. Но гвоздём программы была известная чеховская пьеса-шутка „Предложение“, которую разыграли Вадик Хельбин, автор этих строк и девочка из 9„а“ Люся Бурая. Вальяжный Вадик прекрасно сыграл Ломова, я - не так прекрасно помещика Чубукова, а Люся, естественно, играла Наталью Степановну.

Иллюстрация к пьесе Чехова «Предложение», художник Б.Н.Толмачев

„Какая Люся, какая Бурая?» - может спросить дотошный читатель, школа-то мужская! Но дело в том, что как раз в 1954 году отменили раздельное обучение, и к нам в школу „добавили“ девочек, но только начиная с 9-го класса, т.к. 10-е классы Хрущёв решил тогда не "смешивать", дать выпускникам спокойно доучиться в своих школах, т.е. 10-е классы оставили в мужских школах - мужскими, а в женских - женскими. Мы гордо писали на обложках своих тетрадок: "ученика 10Б мужского класса 82-й средней школы". Кстати, в Америке, в штате Массачусетс, живёт моя старинная приятельница, бывшая харьковчанка Мила Нисенгольц (я уже упоминал о ней в 23-й части этих очерков). Так, вот, её, выпускницу 8-го класса 62-й женской школы, в 1954 году перевели в нашу школу, в 9„в“ класс.

Мой папа прислал из Областного театра, где был директором, профессионального гримёра, который очень качественно нас загримировал, наклеив усы, бороды и надев парики, а костюмерный цех передал целый сундук костюмов „под эпоху“, то есть всё было по большому счёту. Курьёзная деталь: у нашей „артистки“ Люси Бурой был дефект речи, в частности, проблема с произношением буквы „р“, например, свою фамилию она произносила: „Бувая“. А известная фраза из „Предложения“, когда Наталья Степановна хочет возвратить убегающего из их дома Ломова, у неё звучала так: „Вевнуть его! Вевнуть! Ах, вевнуть!“ Но это было даже как-то пикантно и соответствовало эпохе. На нашем вечере, который проводился в актовом зале, была вся школа. Успех был грандиозный. А Роза Михайловна поставила всем исполнителям по «пятерке» по русской литературе. Для меня же все эти «театральные встречи» были "незабываемыми пятидесятыми".

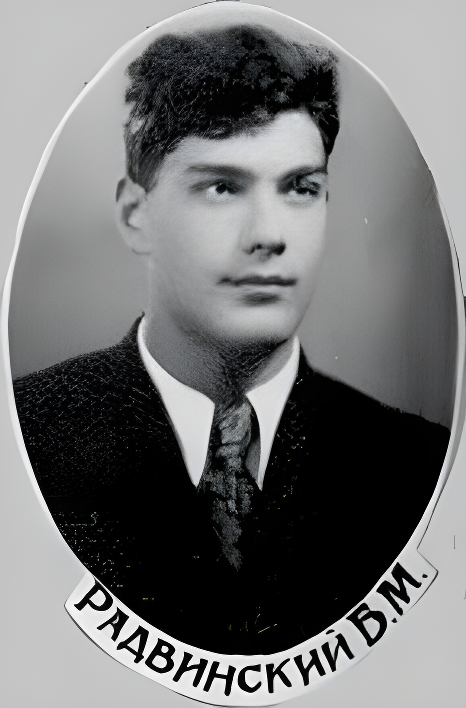

В нашем „б“ классе регулярно, много лет, выходила сатирическая стенгазета „Колючка“, редактором которой был я. Иллюстрации прекрасно рисовал пером наш собственный «Борис Ефимов» - карикатурист Боря Радвинский, заметки писал лучший литератор класса Витя Бельский, а стихи – Витя Фрайберг.

Борис Радвинский

Два выпуска „Колючки“ я сохранил на память, и они долгое время занимали почётное место в моём личном музее до самого отъезда на ПМЖ. Но не везти же эти „дадзы-бао“ из 1954 года за тысячи километров из Украины в Германию! Жаль, конечно, что выбросил их: это же были документы эпохи! Но кое-какие стишки Вити к карикатурам Бори всё же мне запомнились. К примеру, о поведении на уроке черчения:

Урок черчения – для развлечения

Хочешь – черти, хочешь – кричи

Не своим голосом

Хочешь - таскай соседа за волосы...

Обо мне и моём друге Боре Сивере, а я с ним сидел за одной партой, в „Колючке“ было помещено четверостишье, в котором нас сравнивали с Бобчинским и Добчинским из «Ревизора» из-за постоянной болтовни на уроках:

Подобно Гоголя героям

Якуб и Боб себя ведут

Беседу мирную заводят

На целых 45 минут...

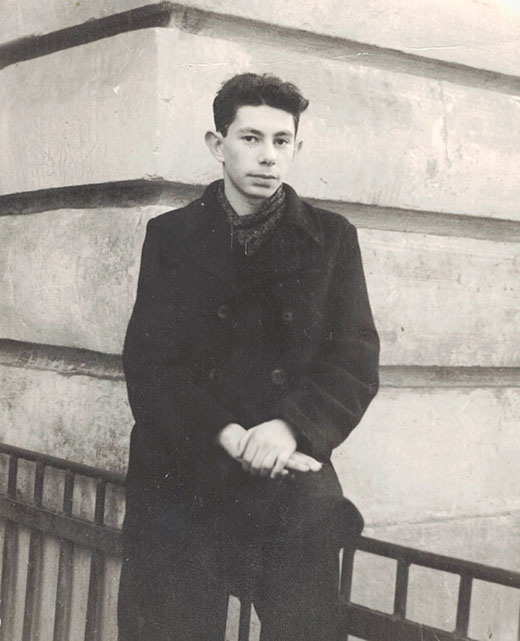

Борис Сивер и Якуб Заир-Бек

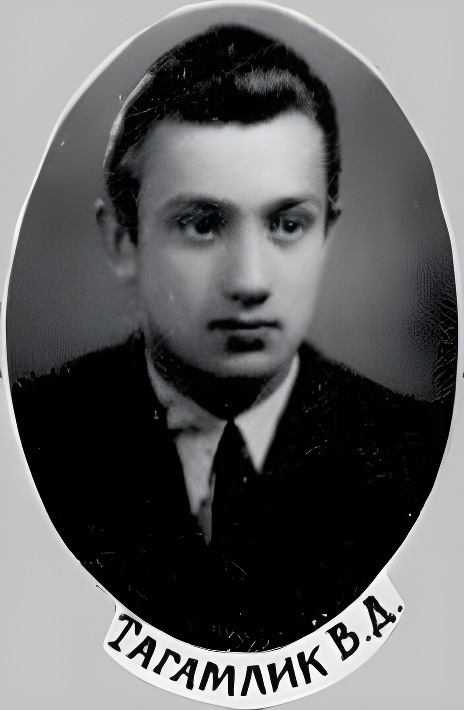

Наш стиляга Виталий Тагамлик тоже попал „в переплёт“:

Букле и поднят воротник

Кто перед нами? Тагамлик!

Костюмчик весь с иголки

А много ль в этом толку?...

и стрелочка показывала на табель, а там 2... 2... 2... 2.

Виталий Тагамлик

О Васе Носове были такие незлобивые стишки:

Василий – наш механик

Он технику познал

Но лучше б на уроках

Машинкой не жужжал...

Да, Вася Носов, парень неброский, но рукастый, такой умелец „из народа“. Всё время он вертел в руках какую-нибудь механическую штуковинку. А вспомнил я его потому, что он смастерил по заданию нашего физика Иосифа Марковича электро-механический стенд для решений задач по физике.

Василий Носов

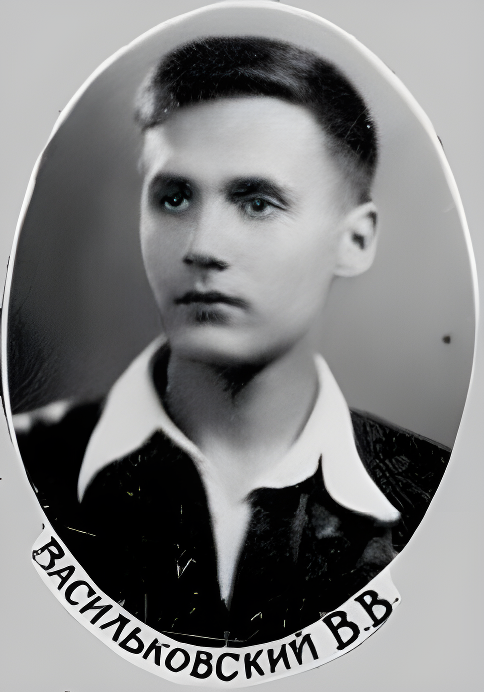

А началось всё с того, что Иосиф Маркович поручил Витальке Васильковскому (по кличке «Вася») решить в общем виде (до конечной формулы) задачки со звёздочкой (повышенной трудности) из „Сборника вопросов и задач по физике“ под редакцией П.А.Знаменского.

Иосиф Маркович Локшин, Серго Синельников и Василий Носов

И два «Васи» сотворили любопытный стенд, на котором были клеточки с указанными на них номерами этих задач и клеточки с формулами ответов на них. В каждую клеточку был встроен электроконтакт. Надо было подсоединить клемму на одном проводочке к контакту с номером задачи, а на другом - к контакту с ответом. Если всё было верно, то загоралась лампочка и звенел звоночек. И никакой электроники – год-то на дворе стоял 1954-й! Вся наша школа бегала смотреть на это чудо техники 10“б“!

Виталий Васильковский

Я уже неоднократно рассказывал о доме №17 по улице Гиршмана, в котором жил. В этом „куске пространства“ обитали интересные личности: прямо подо мной, в квартире №1 на первом этаже, проживал Валера Фрумин, у которого была профессиональная ударная установка; на пятом этаже, в 11-м подъезде, жил трубач Коля Шапошников; а в квартире №3 обитал Михаил Спивак, которого все звали Мика, лабух, виртуоз игры на фортепьяно. Представьте себе картину: лето, жара, все окна и балконные двери открыты. Валера орёт через пять этажей: „Коля! Послушай новый брэк!!“ Тра-та-та-та-тааа!!! Коля тут же вступает на трубе, а Мика подбегает к инструменту и тут же подхватывает мелодию. Почти как у Эдиты Пьехи: „у нас сосед играет на кларнете и трубе“. Только у нас был целый оркестр, а не одна труба или кларнет.

Михаил (Мика) Спивак, мой сосед

И еще немного об «искусстве». Как я уже упоминал, в старших классах школы мы учились во вторую смену. Это, конечно, было неудобно: в зимнее время занятия на последних уроках шли, когда уже на улице было совсем темно, мы быстро уставали, тянуло на сон и т.п. Но было и одно преимущество. В те времена в кинотеатре «1-й Комсомольский» на Сумской улице, недалеко от моего дома, каждый понедельник обновлялся репертуар и шёл новый кинофильм. Так что я имел возможность по понедельникам ходить на первый утренний сеанс. И недорого, и практически без очереди, как это бывало на вечерние сеансы, и держал руку «на пульсе» всех киноновинок. Как было сказано классиком, «из всех искусств важнейшим для нас является кино».

Часть 29. И снова об одноклассниках

С помощью известного интернет-сайта „одноклассники.ру“ зимой 2008 года я нашёл своего школьного приятеля, одноклассника и соседа по дому №17 на ул. Гиршмана Виктора Фрайберга, о котором неоднократно уже упоминал в этих очерках о своем детстве. Я очень давно с ним не общался, а точнее - с памятного дня 22 июня 1955 года, когда состоялся выпускной вечер в нашей школе №82 г. Харькова. А если подсчитать, то выходит, что жизнь разлучила нас – страшно сказать – на 53 года, и мы до встреч в виртуальном пространстве почти ничего не знали друг о друге.

Виктор Фрайберг (крайний справа) с одноклассниками, 1954 г.

Завязалась наша с Витей очень оживлённая переписка по электронной почте. Любопытно, что, начав общение, он почему-то постоянно жаловался на то, что уже всё забыл, хотя это было далеко не так. Наоборот, я убедился, что у него хорошая память, он многое помнил и многое знает. Молодец! Меня тоже иногда хвалят за память: мой старинный приятель, профессор из Харькова, как-то написал, что у меня, мол, «память-капкан». Но... „капкан“ был у меня в юности и в молодости. Это была, как говорил шолоховский дед Щукарь, «кошмарная жуткость». От той поры остались лишь „жалкие воспоминания“. Хотя в голове для чего-то «сидят» ненужные «тома» детских стихов, тексты из школьных стенгазет, пьесок и скетчей из студенческой самодеятельности, целые «куски» прозы, в том числе на украинском языке. А теперь многое, к сожаление, очень быстро улетучивается из памяти...

Но вернемся к Виктору Фрайбергу. Он прожил нелёгкую жизнь, судьба его не баловала: он рос без отца, а после окончания школы пришлось и в советской армии послужить, и на заводе простым слесарем поработать, и с жутким антисемитизмом столкнуться... Не всё гладко шло и в личной жизни. С 1989 года он живёт в Штатах, где после “обязательного“ периода иммигрантской „притирки“ нашёл своё место в жизни и успешно много лет работал инженером в нью-йоркском метро. У него интересное хобби: он пишет стихи и является „придворным“ поэтом для всех русскоязычных работников метро Города Большого Яблока. Это его увлечение берёт своё начало ещё в школьные годы. Как-то в 8-м классе он на спор, мгновенно выдал рифму на слово "зеркало". У него это звучало так: „Было одно кривое зеркало / Оно всё мордочки коверкало“. Несколько его стихотворений из стенгазеты «Колючка» я привёл в предыдущей части этих воспоминаний.

Виктор Фрайберг, снимок 1955 г.

Через несколько лет после начала нашей переписки с Витей предоставилась возможность повидаться лично. В 2014 году мы с женой гостили в Штатах у наших родственников и друзей. Эмма, близкая подруга моей супруги жила тогда в Нью-Йорке (недавно она, к сожалению, ушла из жизни) и предоставила нам возможность встретиться, сочетая приятное с полезным. Она любезно пригласила Виктора, тоже жителя Нью-Йорка, вместе с ней и нами побывать на интересной экскурсии. Эмма, прекрасный экскурсовод, досконально знающая предмет своего рассказа, провела для нас замечательную экскурсию по поместью и особняку Уильяма Вандербилта «Орлиное гнездо» на острове Лонг Айленд под Нью-Йорком. Во время этой экскурсии и после неё я, к сожалению, в очередной раз убедился, что впечатления от виртуального общения — это одно, а личные контакты, разговоры «с глазу на глаз» - это частенько совсем другое. Редко у кого характер с возрастом улучшается, скорее, наоборот. Но то, что случилось с Витей Фрайбергом, меня просто поразило. Из весёлого, компанейского, доброжелательного и толерантного парня, Витя превратился в какого-то обидчивого по пустякам, злого, жёлчного, недоброжелательного и даже хамоватого человека. А жаль!

Виктор Фрайберг, США, 2014 г.

Но пора рассказать о ещё одном моем одноклассниике - Отто Григорове. Он родился в Харькове в 1937 году, в семье инженера и врача-хирурга. А дали родители такое необычное имя своему первенцу в честь известного исследователя Арктики, героя челюскинской эпопеи Отто Юльевича Шмидта. Хорошо ещё, что назвали мальчика просто немецким именем, а не новомодными тогда Лагшминальдом («лагерь Шмидта на льдине») или Лашмиваром («лагерь Шмидта в Арктике»). Во время Великой Отечественной войны Отто с родителями находился в эвакуации в Томске. Семья вернулась в Харьков вскоре после освобождения города от немецких захватчиков. Отец Отто был назначен начальником харьковского округа Госгортехнадзора, а это – очень большая „шишка“, особенно в таком промышленно развитом регионе, как Харьковская область. Мы с Григоровым учились в одном классе 82 МСШ с первого по десятый класс, а потом еще пять лет - в параллельных группах на машиностроительном факультете Политехнического института. Я был старостой группы 25а, а он — 25б. И надо отдать Отто должное: учился он всегда хорошо, окончил школу с серебряной медалью, а институт — с «красным» дипломом.

Отто Григоров, снимок 1960 г.

И быстро сделал головокружительную карьеру: уже в 1965 году, т.е. через пять лет после окончания института, он - преподаватель в своей альма-матер, затем — доцент, с 1976 года – заведующий кафедрой, а вскоре - доктор технических наук, профессор. Хочу сразу же оговориться, что лично мне Отто ничего плохого не сделал. Наоборот, я ему очень благодарен за один эпизод. Когда в 1979 году я проходил конкурс на замещение должности доцента Политехнического института, то на Учёном совете факультета неожиданно выступил завкафедрой подъемно-транспортных машин Отто Владимирович Григоров и дал мне очень положительную характеристику, начав свою речь следующими словами: „Я знаю Якуба по совместной работе уже 34 года, и гарантирую, что он будет очень хорошим приобретением для кафедры...“ Учёные мужи изменились в лице и стали листать моё личное дело, прибавляя к обычным 23 годам (когда заканчивают вуз) эти странные 34 года. И получался у них старик 57 лет, а по документам перед ними стоял вроде бы ещё достаточно молодой 41-летний мужчина. Отто, человек, несомненно с юмором, имел в виду, конечно, наше знакомство с 1-го класса, т.е. с 1945 года. Хотя мы никогда не были с Отто друзьями и даже не приятельствовали, но, тем не менее, как сказал Аристотель, «Платон мне друг, но истина дороже». Проработав с ним 15 лет на соседних кафедрах, что называется «дверь в дверь», я знаю о его отношении к сослуживцам, в частности, к сотрудникам много лет возглавляемой им кафедры, а оно не из лучших – заносчивость, самодовольство, хамство, барство...

Профессор, д-р техн. наук О.В.Григоров, снимок 2017 г.

В своё время он сумел отстранить от должности уважаемого и заслуженного заведующего кафедрой В.Ф.Гайдамаку, заняв его место, травил ветеранов кафедры, наших с ним учителей и воспитателей, в частности, заслуженного профессора с многолетним стажем Бориса Исааковича Жермунского. Кстати, как-то раз была организована встреча выпускников ХПИ 1960 года по нашей специальности, которая прошла в харьковском ресторане „Горка“. На правах завкафедрой, Отто руководил всем этим мероприятием. Изрядно выпив, он неожиданно стал поносить профессора Жермунского, называя его резидентом Израиля и агентом Сохнута. Отто рассказывал с хохотом, что Борис Исаакович живёт один, жена его умерла, детей у них нет, а, будучи профессором кафедры и работая по хоздоговорам, получает слишком много денег, которые ему в таком количестве не нужны, и поэтому он отправляет часть своих денег в мировой еврейский центр. Полагаю, что вряд ли кто-то обратил внимание на весь этот пьяный юдофобский бред Отто, но его антисемитский „пассаж“ я запомнил на всю жизнь...

Профессор, д-р техн. наук Б.И. Жермунский

Но, пожалуй, пора уже перейти к собственно рассказу о школьной жизни, тем более, что мы в 1955 году оканчивали 10-й класс, и нам предстояли экзамены на аттестат зрелости. Причем объёмы курсов, выносимых на эти экзамены, охватывали программы за три последних года, то есть за 8-10 классы. Любопытно, что у нас считался самым ответственным экзаменом — сочинение по русской литературе, а самым трудным, как это ни странно, экзамен не по математике, не по физике или химии, а по истории СССР. Дело в том, что программа по этой дисциплине охватывала огромный период истории страны — от древней Руси до Великой Отечественной войны и послевоенного возрождения: сотни дат, событий, имён князей, царей и императоров, крестьянских восстаний и войн, фамилий революционеров и номеров съездов партии. Несмотря на мою хорошую память, запомнить всё это было нелегко.

Якуб Заир-Бек, снимок 1954 г.

Хотя темы сочинений на экзамене по русской литературе заранее не оглашались, а о них становилось известным только за несколько минут до начала экзамена, когда посыльный из горОНО приносил в школу запечатанный конверт, школьная комиссия его вскрывала и только тогда учителя имели право написать темы на классной доске, каким-то образом иногда одна-две темы становились известны заранее, примерно за день до экзамена. В любом случае, было известно, что одна тема будет касаться русской классической литературы, другая — советской, а третья — так называемая «вольная тема».

Наши учителя начали подготовку к предстоящим экзаменам задолго до них, практически с самого начала 10-го класса: наряду с прохождением нового материала, нам постоянно задавали на дом «повторение пройденного» - материал за 8-й и 9-й классы. А учительница математики Софья Львовна и учитель физики Иосиф Маркович решали с нами задачи и примеры по их дисциплинам с расчётом уже даже не на школьные экзамены, а на вступительные в вуз. В общем, подготовка шла вовсю.

С Юрой Кацем, май 1954 г.

К этому времени на педсовете уже были намечены кандидатуры на награждение золотыми и серебряными медалями. Ожидали только результаты экзаменов на аттестат зрелости, надеясь на то, что никаких неприятных сюрпризов они не принесут.

И, действительно, школьная «эпопея» для нашего класса завершилась весьма удачно: из 33 учеников 10«б» класса шестеро получили медали, т.е. почти каждый пятый получил награду. Золотыми медалями были отмечены уже неоднократно упомянутые в этих очерках В.Васильковский, Ю.Кац и Я.Заир-Бек, а серебряными — В.Хельбин, В.Фрумин и О.Григоров.

Моя золотая медаль

Часть 30-я и последняя

Заключительным аккордом в продлившейся десятилетие «оратории» под названием «средняя школа» был выпускной вечер, который не прозвучал диссонансом. Вечер состоялся 22 июня 1955 года в помещении Дворца культуры милиции на Совнаркомовской улице (ныне ул. Жён Мироносиц). В этом замечательном здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Алексея Бекетова и известном, как особняк семьи Алчевских, и прошло наше прощание со школой.

Дворец культуры милиции, г.Харьков (современный снимок)

Всё было, как положено на таком мероприятии: звучали напутственные речи учителей, благодарственные родителей и учеников-отличников, новый директор школы Илларион Яковлевич Салтовец вручал медалистам их заслуженные награды. А в заключение был большой концерт, в котором приняли участие профессиональные актеры, певцы, музыканты из харьковских театров и филармонии. Эту часть вечера, по просьбе завуча школы Розы Михайловны Сорокиной, организовал мой отец, пригласив на него действительно самых лучших мастеров сцены.

Мой отец Али-бек Заир-Бек, одна из его последних фотографий, 1955 г.

Окончена школа, получен аттестат зрелости, настала пора размышлений о своем будущем и время действий. Я родился и вырос в театральной семье, в которой актёрами и режиссерами были дедушка, бабушка, мои родители, дядя и целая актерская династия Либаковых, путь которых на театральную сцену начинался ещё в конце XIX века. И всё это ещё с юных лет определило для меня мой дальнейший жизненный путь: в Харьковский театральный институт! Причем не на актерский факультет («в артисты»), как можно было бы подумать. И даже не на режиссёрское отделение, а на театроведческий факультет, потому что я очень хотел стать театральным критиком. Но этому категорически воспротивился мой отец.

Как я вскользь упомянул раньше, он это объяснял, в частности, тем, что театральные критики — это, якобы, нищие люди, не имеющие постоянной работы и перебивающиеся случайными заработками. И отец, с его жёстким характером, добился своего: под его давлением я отнес документы не в Театральный институт, а в Университет. Много позже я понял, что само словосочетание «театральный критик», начиная с 1949 года, с начала кампании против «безродных космополитов», стало действовать на отца магически, так как таило в себе опасность репрессий со стороны советской власти.

Харьковский театральный институт, ул. Сумская, 34 (снимок 1950-х гг.)

Летом 1955 года произошёл эпизод, характеризующий страх, постоянно преследовавший моего отца. О причинах этого страха я подробно рассказал в семейной саге «Всемирная история одной еврейской семьи». Так как я окончил школу с золотой медалью, то, без проблем пройдя собеседование на ведущей кафедре, без экзаменов поступил в Харьковский госуниверситет им. М.Горького, на радиофизический факультет. Но буквально через неделю из приемной комиссии ХГУ пришло письмо, в котором практически без указания причины сообщалось о том, что я отчислен. Отец сказал тогда со вздохом: «Это всё из-за Симеиза». Дело в том, что в его паспорте образца 1954 года посёлок Симеиз Крымской губернии был указан как место его рождения. Поэтому он и имел в виду, что отчисление произошло из-за его якобы крымско-татарского происхождения. В этот день из-за волнений я долго не мог заснуть и видел, что на письменном столе отца долго горела лампа, а он сам перебирал какие-то документы. Утром я увидел на столе металлический поднос с горкой пепла и сожженной бумаги и обнаружил, что из семейного альбома исчезли детские и юношеские фотографии отца. Какие ещё документы он уничтожил, мне не известно. Надо сказать, что в семье от меня тщательно скрывали еврейское происхождение отца, о многом я узнал уже после его смерти, от матери и от тёти...

После неудачи в Университете я, по совету друга отца, инженера И.С.Фрейдмана, подал документы в Политехнический институт (ХПИ), на машиностроительный факультет, и, как медалист, был без проблем быстро зачислен. После этого я, по приглашению моего сводного брата Азата, почти три недели гостил у него в Феодосии, где он тогда служил. Осматривал достопримечательности этого стариннейшего черноморского города, посещал музеи — картинную галерею Айвазовского и археологический музей. Конечно, я отлично пообщался с родственниками, много купался в море, загорал, в общем, неплохо отдохнул перед предстоящей учебой в Политехническом институте.

Картинная галерея им. Айвазовского, Феодосия (современный снимок)

Но ещё до начала учёбы мне предстояло отработать короткий «трудовой семестр». Пока обычные абитуриенты сдавали в августе вступительные экзамены, медалистов, зачисленных в ХПИ без экзаменов, решили использовать, как «дармовую» рабочую силу. При этом иногородних направили на сельскохозяйственные работы в Харьковскую область, а харьковчан — на различные стройки в городе. Я попал на разборку старых зданий общежитий, разрушенных ещё во время войны, во дворе студенческого городка «Гигант» на Пушкинской улице.

Наступило 1 сентября 1955 года. Первый раз в жизни, уже как студент-первокурсник, я вошёл в институтскую аудиторию. Как сейчас помню её, это была 29-я аудитория главного аудиторного корпуса, огромная, более, чем на 200 человек, со скамьями, расположенными амфитеатром. Начались первые контакты с однокурсниками, с которыми предстояло жить и учиться следующие пять лет. И сразу же пришлось окунуться в новые сложные дисциплины — высшую математику, начертательную геометрию, техническое черчение.

Моя группа, парк ХПИ, сентябрь 1955 г.

Но это продолжалось недолго, всего 10 дней, после чего всех студентов, не только первокурсников, а вообще всех, сняли с занятий и отправили на уборку кукурузы. Напомню, что это было время экспериментов Хрущёва, в данном случае, широкого, и часто бездумного, внедрения кукурузы, «королевы полей», как её тогда называли.

«Кукурузная гвардия», Херсонская обл., осень 1955 г.

Наша колхозная «эпопея», проходившая в селе Большая Лепетиха Херсонской области, длилась месяц. Не буду долго томить читателей описанием нашей колхозной жизни. Скажу только, что ручная уборка кукурузы - это очень тяжёлая работа, а нормы выработки были высокими. Но и бытовые условия оставляли желать лучшего: жили - кто где, питались прямо на полевом стане. Особенно тяжело, на первых порах, было городским ребятам, не привыкшим к такой работе под палящим херсонским солнцем по 10 часов в день. Правда, кормили нас, по тем небогатым временам, весьма прилично. К нашей бригаде «прикомандировали» несколько уже немолодых колхозниц, которые были нашими кухарками. Они готовили для нас обычную крестьянскую еду — традиционный украинский борщ, картошку с мясом, соленые огурцы. Из местной пекарни привозили пышные и очень вкусные караваи - украинскую «паляныцю». А на «десерт» были замечательные херсонские арбузы, по-украински «кавуны», сочные и сладкие.

Обед на полевом стане, Херсонская обл., сентябрь 1955 г.

Надо сказать, что Большая Лепетиха расположена в очень живописном месте, на берегу Днепра, относительно недалеко от тогда только строящейся Каховской ГЭС. За хорошую работу председатель колхоза (запомнилась его фамилия — Попов) премировал нас поездками по воскресеньям на экскурсии - на стройку плотины ГЭС, в заповедник и в Ботанический сад Аскания Нова, на сельхозвыставку. Конечно, это были не автобусные экскурсии, а поездки на открытой грузовой машине по пыльным просёлочным дорогам Херсонщины.

Сельскохозяйственная выставка, с. Б.Лепетиха Херсонской обл., октябрь 1955 г.

Только к середине октября мы вернулись в Харьков и смогли приступить к занятиям, навёрстывая упущенное время. До конца первого семестра оставалось уже чуть больше двух месяцев...

С однокурсницей, Харьковский политехнический институт, 1955 г.

В августе 1955 г. мой отец отдыхал и лечился в Пятигорске. В сентябре и октябре Областной театр, которым он руководил, был на непростых гастролях в Донбассе, отец побывал с театром в нескольких городах. Утром 7 ноября 1955 г. он был на военном параде и праздничной демонстрации, посвященных годовщине Октябрьской революции, которые проходили в центре Харькова, на огромной площади им. Дзержинского. Отец почему-то любил эти мероприятия, особенно парады. Возможно, сказывалась его армейская молодость, служба в армии Азербайджана в период Гражданской войны. После демонстрации папа и мама были в гостях у наших друзей, а у нас дома в это время проходила студенческая вечеринка, которую я организовал для моих однокурсников. Часам к 11 вечера отец пришёл домой, помог нам удобней разместиться в комнате, даже потанцевал с девушкой под музыку, звучащую из электропроигрывателя. Вдруг ему стало плохо, он попросил меня накапать ему «сердечные» капли, затем схватился за сердце, оперся на стену и сполз по ней на пол. Он умер у меня на руках. Как потом установило вскрытие, причиной смерти было кровоизлияние в мозг. В областных газетах «Красное знамя» и «Соцiалiстична Харкiвщина» были опубликованы некрологи о театральном деятеле Али-беке Заир-Беке.

Отец был похоронен со всеми почестями на кладбище №2 в Харькове. Азат, старший сын папы, служивший в Феодосии, сумел приехать на похороны, а младший Али, к сожалению, не смог отпроситься со службы. На прощальном вечере у нас дома папины коллеги - директора всех харьковских театров, цирка и филармонии, сказали много самых тёплых слов в адрес отца.

Могила моих родителей на кладбище №2 в Харькове

На этом моё детство и закончилось. И сразу, минуя юношескую пору, пришлось шагнуть во взрослую жизнь, помогать маме, не забывая и о том, что надо хорошо учиться, чтобы достичь чего-то в жизни. Но это уже совершенно другая история.

фотографии из личного архива автора

Комментарии

Rita 04.05.2025 10:12 Закончилось это очень интересное, поучительное повествование, написанное интеллигентным, умным, талантливым человеком. Желаю успехов в новых творческих начинаниях.

Изабелла 04.05.2025 13:45 Прочитала заключительные главы документальной повести "Вспоминая своё детство..." Как и всё, написанное автором ранее, она читается на одном дыхании. Почти любой персонаж этого повествования под пером автора становится личностью, причем личностью яркой, умной, одарённой. А сам автор - это драгоценность, которую надо нести, не пролив ни одной капельки его замечательного таланта.

Ирина 05.05.25. 23:49 Вот и дошли мы до конца истории детства и юности нашего замечательного и очень одарённого автора с большой буквы Якуба Заир-Бека. Конечно, талант этого человека просто безграничен, но как жаль, что не осуществилась главная мечта Якуба - стать театральным критиком. Мне кажется, что на этом поприще он бы достиг грандиозного успеха. Так описывать свою жизнь и жизнь своей семьи и друзей в мельчайших подробностях и с таким вдохновением дано далеко не всем. А сколько интереснейших эссе он написал, о скольких интересных людях нам поведал. Преклоняюсь перед талантом этого человека. Надеюсь, что мы не раз еще услышим имя Якуба в публикациях этого журнала.

Давид 07.07.05. 2025 15:35 Интересное детство, тяжёлое, в силу того, что пришлось на время войны и послевоенного периода. Сейчас уже понимаю, с позиции прожитых лет и своего жизненного опыта, что читать приключения гораздо интересней, чем в них участвовать. В приключение отправляется большое количество людей, а мемуары пишут единицы.

Люба 10.05.2025 19:08 "Детство" закончилось. Мы расстались с его героями, которых успели полюбить, привыкнуть, с которыми почти сроднилась. Можно с уверенностью сказать, что то поколение, послевоенное, отличается своей стойкостью, мужеством, целеустремлённостью, жизнелюбием и желанием добиваться намеченных целей. Несмотря на трудности и житейские неудобства не терять чувства юмора, не жаловаться, не унывать. Испытываешь гордость за послевоенное поколение. Читается "Детство" на одном дыхании. Прекрасный язык, каждый герой так ярко описан, что предстает перед глазами как живой с особенностями своего характера, жизненными интересами, хобби и другими детскими увлечениями того времени.

Елена 11.05.2025 15:15 Читала все главы на одном дыхании . Жалко было,что и эта <Сага> завершена. Надеюсь ещё осталось много в удивительной памяти Якуба для новых воспоминаний, которые жду с нетерпением на сайте Круг интересов

Анна 15.05.2025 01:28 Последняя часть заключает замечательно написанную, емкую, полноценную хронику времени - удивительную сагу, основанную на уникальной памяти, глубоком восприятии, богатом иллюстративном фотоматериале, главное, на огромной работе и таланте. Автора можно только поздравить с завершением такой грандиозной и блестящей работы.

Роман 29.05.2025 01:11 Прочитав все опубликованные главы "Детсва " нахожусь под большим впечатлением. Сколько имён, событий описано и сохранено для истории. Вот было бы здорово, если бы кто-нибудь из упомянутых людей смог прочитать и откликнуться своим комментарием. Считаю, что такой автор, как Якуб Заир-Бек, достоин того, чтобы его труд был вознаграждён и издан отдельной книгой. Тогда гораздо больше людей могло бы познакомиться с таким замечательным писателем.

Сергей 02.06.2025 18:17 Я читал и по-хорошему завидовал Якубу. Завидовал его прекрасной памяти: объемной, эмоциональной, рассудочной, сохранившей для нас не просто историю своего детства, а историю времени и людей, событий, фактов. Якуб не приукрашивает события, не делает свою историю сладкой повестью, не идёт на компромиссы с собой. Так могут делать только внутренне свободные люди. Его "Детство" - это его долг и миссия - рассказать потомкам, оставить это свидетельство. Ведь, многие из нас просто не успевают расспросить своих родителей, своих бабушек и дедушек об их детстве, просто потому, что, нам кажется, что у нас много времени, что мы успеем это сделать. А когда приходит это самое время, и нам самим хочется уже спросить, оказывается, что спрашивать уже не у кого. Поздно. И со старых оставшихся фотографий смотрят какие-то чужие люди, когда-то жившие, когда-то связанные с нашими семьями, но так и оставшиеся нерассказанной историей. Якуб свою историю оставляет нам всем, это большой дар. И это значит, что наша с ним фамилия будет говорить и через десятки лет об ушедшем, но оставшимся живым времени и о людях, наполнявших это время событиями.

Ваш комментарий появится здесь после модерации

Ваш email-адрес не будет опубликован

Коммерческое использование материалов сайта без согласия авторов запрещено! При некоммерческом использовании обязательна активная ссылка на сайт: www.kruginteresov.com